「省エネ計算って何?」「どんな書類が必要?」「申請は難しい?」

初めて省エネ計算に取り組むと、こんな疑問が次々と湧いてきますよね。

特に、2024年の法改正をきっかけに、省エネに関する申請の重要性はますます高まってきました。

しかし、省エネ計算に関する情報は専門用語が多く、初心者にはハードルが高いと感じられがちです。

実際、手続きを進める中で「もっと早く知っておけばよかった…」と後悔するケースも。

そこでこの記事では、省エネ計算のよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

省エネ計算の基本から、必要な書類、注意点までを丁寧に紹介しているので、これから省エネ計算を始める方も安心です。

「読み終わった後には、何をすれば良いかが明確になる」――そんな記事を目指しました。

ぜひ最後まで読んで、実務に活かしてくださいね!

- 省エネ計算の基本的な仕組み

- どんな建物で省エネ計算が必要なのか

- 省エネ適判と省エネ計算の違い

- 必要な図面や書類の内容

- 外皮性能計算(UA値・ηAC値)と一次エネルギー計算の違い

- 実務でミスしやすいポイントと対策

- 変更申請や外注対応のポイント

省エネ計算の基本がわかるQ&A

Q1. そもそも省エネ計算って何をするの?

A.

省エネ計算とは、建物が国の定めた「省エネ基準」に適合しているかを確認するための計算のことです。

具体的には、以下の2つの性能を計算します。

- 外皮性能(断熱性能)

→ 建物の壁・屋根・床・窓などからどれだけ熱が逃げるかを数値化(UA値やηAC値で表す) - 一次エネルギー消費量

→ 建物で使われるエネルギー(冷暖房・給湯・照明・換気・昇降機)を合計し、国が定めた基準値と比較

これらの計算を行い、「この建物は基準を満たしているかどうか」 を判断するのが省エネ計算の目的です。

省エネ計算が必要になるケース

- 一定規模以上の住宅・非住宅の新築

- 確認申請時に省エネ適判を求められる場合

- 長期優良住宅やBELSなどの申請時

- 省エネ補助金を取得する場合

Q2. どんな建物で省エネ計算が必要?

A.

省エネ計算が必要になるかどうかは、建物の規模や用途によって決まります。

基本的には以下のような建物が対象です。

住宅の場合

- 戸建て住宅

- 床面積の合計が10㎡以上で確認申請が必要になる建物 → 省エネ基準適合義務

- 長期優良住宅の認定を受ける場合 → 必ず省エネ計算が必要

- 共同住宅(マンションなど)

- 床面積の合計が10㎡以上で確認申請が必要になる建物 → 省エネ基準適合義務

- 全ての住戸で外皮基準をクリアし、建物全体で一次エネルギー消費量の基準をクリアする必要がある

200㎡以下の平屋など審査機関での省エネ適判の手続きを省略できる建物もあります。

非住宅の場合

- オフィスビル・店舗・工場・ホテル・病院など全て

- 床面積が10㎡以上 → 省エネ基準適合義務

- 2,000㎡を超える建物は用途ごとに基準が通常よりも最大25%高く設定されています。

省エネ計算が必要な場面まとめ

- 建築確認申請が必要な建物

- 長期優良住宅やBELS評価など、省エネ性能を証明する必要がある建物

- 施主から「高断熱住宅にしたい」と要望がある場合

ポイント💡

2025年の省エネ法改正により確認申請が必要な全ての建物で省エネ基準への適合が義務化されました。

建築規模によって省エネ基準が異なりますので、早めに確認することがスムーズな申請につながります!

Q3. 省エネ適判と省エネ計算はどう違うの?

A.

省エネ計算と省エネ適判(省エネ基準適合判定)は、混同しがちですが役割が異なります。

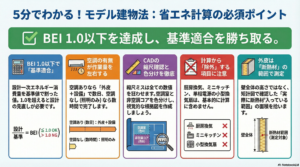

省エネ計算

- 設計者・建築士が行う作業

- 建物の設計段階で、省エネ基準に適合しているか計算する

- 計算結果を元に、確認申請や適判の書類を作成

- 外皮性能(UA値・ηAC値)や一次エネルギー消費量(BEI)を計算する

省エネ適判

- 第三者機関(建築主事や指定確認検査機関)が行う審査

- 設計者が提出した省エネ計算の内容が、基準に適合しているかを審査

- 審査に合格すれば「省エネ基準に適合」と判断され、建築確認が進む

簡単に言うと…

- 省エネ計算= 設計者が計算する

- 省エネ適判= 審査機関がチェックする

最近の改正では、設計住宅性能評価書を取得すれば、省エネ適判を省略できるケース もあります。

ですが、その場合でも 省エネ計算自体は必須 なので、どちらにしても正確な計算は必要です。

Q4. 必要な図面や情報は?

A.

省エネ計算を行うためには、いくつかの図面や情報が必要になります。

これらを正確に準備しておかないと、スムーズな計算や申請が難しくなります。

必要な主な図面・書類

- 確認申請書1面~6面

- 付近見取り図

- 配置図

- 仕上表(内外)

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 求積図

- 矩計図

- 建具配置、建具表

- 照明図

- 換気図

- 空調図

- 給湯図

- EV図(設置あれば)

- 太陽光(設置あれば)

その他必要な情報

- 敷地の地域区分

- 住戸ごとの床面積・外皮面積

- 窓・ドアのガラス仕様・性能

- 断熱材の厚みや熱伝導率

- 設備機器のメーカー仕様書

ポイント💡

図面が早い段階でしっかり揃っていると、計算や申請作業がスムーズに進みます。

不足がある場合は、設計段階での情報共有が大切です!

Q5. 外皮性能(UA値・ηAC値)と一次エネルギー計算の違いは?

A.

省エネ計算では大きく分けて 「外皮性能計算」と「一次エネルギー消費量計算」 の2種類があります。

外皮性能(UA値・ηAC値)計算

- UA値:外皮(壁・屋根・床・窓など)全体の熱の逃げやすさ(断熱性能)を示す値

- ηAC値:ηAC値は、窓などの開口部から取り込む日射エネルギーの効率を評価します。

→ 建物の「断熱性能の良し悪し」を数値化します。

こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

一次エネルギー消費量計算

- 冷暖房・給湯・照明・換気・昇降機にかかる年間エネルギー消費量を合計

- 設備仕様や建物規模に基づき、国の基準と比較

→ 建物で実際に「どれだけエネルギーを消費するか」を把握する計算です。

こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

まとめ

| 計算項目 | 目的 | 対象 |

|---|---|---|

| 外皮性能計算(UA値・ηAC値) | 断熱性能の確認 | 壁・屋根・床・窓などの外皮 |

| 一次エネルギー計算 | 設備込みのエネルギー消費量確認 | 空調・照明・給湯など |

Q6. 計算でよくミスしやすいポイントは?

A.

省エネ計算は細かい数値や仕様が多いため、次のようなミスがよく起こります。

よくあるミス5選

- サッシや窓の仕様間違い

- 図面と実際の性能値が合っていない

- 外皮面積の計算ミス

- 面積算出時に開口部の面積を正確に反映できていない

- 断熱材の熱伝導率入力ミス

- メーカー仕様と異なる値を入力してしまう

- 設備機器の性能入力漏れ

- 特に給湯器や照明器具の効率入力が抜けている

- 地域区分の間違い

- 計算ソフトでの設定ミス

ポイント💡

最初の設計段階で正確な情報を整理し、図面と仕様を見直すことが大事!

間違いがあると、審査で差し戻しされるリスクも。

Q7. 共同住宅や非住宅での注意点は?

A.

共同住宅や非住宅では、戸建てとは異なる注意ポイントがあります。

共同住宅の場合

- 全住戸分の省エネ計算が必要

- 長期優良住宅やBELSなどは住戸単位で取得可能ですが、省エネ適判は全ての住戸で省エネ基準をクリアする必要があります。

- 住戸ごとの外皮性能や一次エネルギー消費量を一覧表で提出します。

非住宅(オフィス・店舗など)の場合

- 空調方式や照明設備 の仕様が複雑

- 使用用途ごとに計算対象となる部屋や設備が異なる ので、用途区分を正確に設定

- 確認申請が必要になる建物は省エネ基準適合義務があります。

ポイント💡

共同住宅・非住宅は建物全体を一つの単位で計算・審査されるため、部分ごとではなく全体を見た計画が必要!

ただし共同住宅の外皮性能は住戸単位で評価が行われるため全ての住戸が個別に外皮基準を満たす必要があります。

Q8. 省エネ基準が変わると計算方法も変わる?

A.

はい、省エネ基準や計算方法が改定されることで、計算に用いる評価方法や基準値が変わることがあります。

最近のポイント

- 2025年4月施行の省エネ法改正

→ 全ての規模の全ての建物で省エネ基準適合義務 - 一次エネルギー消費量の基準値 は順次引き上げられていくことが好評されている

- 計算方法の改訂によっって使用するソフトや仕様書のバージョンアップが必要になる

注意💡

常に最新の省エネ基準・改正情報をチェックし、設計・計算時に反映させましょう!

Q9. 変更申請のときはどうするの?

A.

建築確認下付後に省エネ位計算に用いた機器や材料が変更になった場合、省エネ計算書の修正と再提出が必要です。

変更の対応パターン

| 変更内容 | 必要な対応 |

|---|---|

| 省エネ性能が向上 or 性能に影響なし(ルートA) | 軽微な変更説明書の提出(完了検査申請書の第三面別紙として添付) |

| 一定範囲内で省エネ性能が低下(ルートB) | 軽微な変更説明書の提出(完了検査申請書の第三面別紙として添付) |

| その他、大幅な設計変更(性能に大きく影響)(ルートC) | 上記説明書に併せて軽微変更該当証明申請書が必要 |

ポイント💡

ルートCに該当する場合は、事前に再計算した計算書と根拠図面を審査期間に提出し「軽微変更該当証明申請書」を取得しておく必要があります。

再計算や再審査には合わせて最大1.5ヶ月ほどかかると言われていますので、現場からの変更に関するフィードバックは都度省エネ計算書に反映させるようにしていきましょう。

私たちが計算が行ったものについては、変更内容をお知らせいただければ、どのルートに該当するかの判断や必要書類の準備、提出後の質疑も全て対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

Q10. 省エネ計算を外注した方がいい場合は?

A.

以下のような場合は、省エネ計算の外注(代行)を検討するのがおすすめです。

外注をおすすめするケース

- 設計や確認申請で忙しく、計算まで手が回らない

- 非住宅や大規模物件で複雑な計算が必要

- 省エネ法改正対応の最新情報を把握する時間がない

- 確認機関での審査に通りやすい計算書を作成したい

メリット💡

- 計算ミスのリスク減少

- 期限に間に合うスピーディーな対応

- 最新の法改正に即した書類作成

「時間と労力を節約して、本業に集中したい方はお気軽にご相談ください!」

まとめ

省エネ計算は、建築物の省エネ性能を証明し、確認申請をスムーズに進めるために欠かせない手続きです。

初めて取り組むと難しく感じがちですが、今回ご紹介したQ&Aを押さえれば、基本から必要な書類、注意点までしっかり理解できたはずです。

特に近年は、省エネ基準が強化され、建築確認申請時の省エネ適判が厳しくチェックされる傾向にあります。

早めに省エネ計算の準備を進め、正確な計算書を提出することで、審査の遅れや差し戻しを防ぐことができます。

もし、

- 自社で対応しきれない…

- 質疑の内容が複雑…

- 改正法対応が不安…

そんな時は、省エネ計算の代行もお任せください!

経験豊富な私たちが、最新基準に対応した確実な計算書をスピーディーに作成し、確認申請までしっかりサポートします。

お困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください👇