「戸建て住宅の省エネ基準って、地域ごとに違うの?」

「寒冷地や温暖地で、具体的にどんな対応が必要なの?」

そんな疑問をお持ちの設計者や住宅オーナーの皆さん、必見です!🏠✨

日本の省エネ基準は、全国一律ではなく、地域の気候特性に合わせて設定されています。

特に、戸建て住宅の設計時には、地域ごとの基準に適合するための具体的な対応策を知っておくことが重要です。

この記事では、戸建て住宅の省エネ基準を徹底解説し、

寒冷地・温暖地・多雪地帯など、地域ごとの基準や最適な設計ポイントをわかりやすく紹介します!

- 省エネ基準の基礎知識と、地域ごとの気候区分の違い

- 外皮性能(UA値・ηAC値)の地域別基準とその意味

- 寒冷地・温暖地・多雪地帯に対応した設計の具体的なポイント

- 省エネ計算ソフトを活用した地域別の適合判定方法

- 住宅の資産価値を守るための省エネ基準対応のメリット

「地域に合わせた省エネ住宅を作りたい!」という方でも、この記事を読めば、

設計時に押さえるべきポイントや、具体的な対応策がしっかりと理解できますよ!😊

それでは、さっそく見ていきましょう!

地域ごとの省エネ基準の違いとは?

日本の省エネ基準は、地域ごとの気候特性に合わせて設定されています。

特に、断熱性能や日射取得性能の基準が異なるため、設計時には地域別の対応が必要です!😊

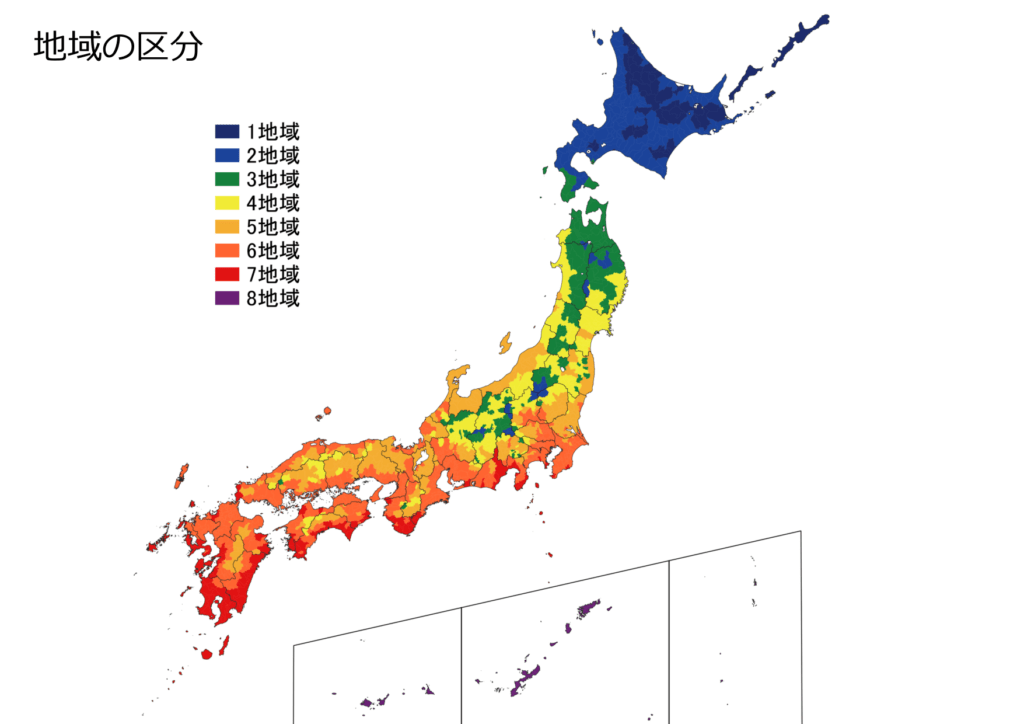

🌍 日本の気候区分(1〜8地域)の概要

日本は、気候特性に基づいて8つの地域区分に分かれています。

各地域ごとに、外皮性能(UA値・ηAC値)や省エネ基準が異なることが特徴です。

最新の区分表は国交相のサイトでご確認ください。

地域区分新旧表(令和2年7月発行)

🛠️ 外皮性能(UA値・ηAC値)の地域別基準

💡 UA値(外皮平均熱貫流率)とは?

- UA値は、建物全体の断熱性能を示す指標です。

- 数値が低いほど断熱性能が高く、冬季の暖房エネルギーを抑える効果があります。

- 地域ごとに基準値が異なり、寒冷地ほど厳しい基準が設定されています。

☀️ ηAC値(日射取得率)とは?

- ηAC値は、窓や開口部からの太陽光取得量を示す指標です。

- 寒冷地では日射を積極的に取り入れ、温暖地では逆に遮る設計が推奨されます。

- 窓の種類や設置方角、日射遮蔽装置(庇・ブラインドなど)の活用がポイントです。

🔗 関連記事

- 2025年4月施行!省エネ法改正のポイントと確認申請の新しい流れ

最新の省エネ法改正情報を確認して、地域ごとの基準変更にも対応しましょう! - 平屋で200㎡以下の建物は省エネ適判が省略される2025年省エネ法改正(住宅・非住宅共通)

小規模住宅の場合、地域別基準に対応することで適判を省略できるケースもあります!

💡 ポイント

- 日本の省エネ基準は、地域ごとの気候特性に応じて設定されており、地域別の設計対応が必要です。

- 断熱性能(UA値)や日射取得性能(ηAC値)の基準を満たすことで、快適な住環境とエネルギー効率を両立できます。

- 設計者としては、地域特性を考慮した材料選定や設備導入を施主に提案することが信頼につながります!

省エネ基準に基づいた具体的な対応策

地域ごとの省エネ基準に対応するためには、設計・施工段階での具体的な対応策を講じることが重要です。

特に、断熱性能や日射取得性能を高める工夫を取り入れることで、住宅の快適性とエネルギー効率を両立できます!😊

🛠️ 1. 断熱材の選定ポイント(地域ごとのおすすめ素材)

❄️ 寒冷地(1〜3地域)に適した断熱材

- ロックウール・グラスウール

- 断熱性能が高く、耐火性もある素材です。

- 屋根・壁・床下など、住宅全体で活用することで外皮性能(UA値)を向上させます。

- 発泡ウレタン(吹付断熱)

- 気密性が高く、すき間風を防ぐ効果が期待できます。

- 施工時に細かな部分まで充填でき、断熱性能を均一に保てます。

🌞 温暖地(4〜6地域)に適した断熱材

- ポリスチレンフォーム(押出法・ビーズ法)

- 軽量で施工しやすく、屋根や壁の断熱に適しています。

- 湿気に強く、通気性を確保しやすいため、温暖地の高湿度にも対応します。

- セラミック断熱材

- 遮熱効果が高く、日射による室温上昇を抑える効果があります。

- 屋根や外壁の断熱・遮熱対策として有効です。

🏝️ 高温多湿地域(8地域)に適した断熱材

- 遮熱断熱材(遮熱シート、アルミ蒸着材など)

- 屋根や外壁に使用することで、強い日射を反射し、室温の上昇を防ぎます。

- 高湿度環境でも効果を発揮し、結露防止にも有効です。

- 湿気に強い断熱材(XPS、EPSなどの発泡系断熱材)

- 水分を吸収しにくいため、湿気が多い地域でも性能を維持できます。

🪟 2. 窓ガラスの仕様(Low-Eガラス、トリプルガラス、日射遮蔽性能)

🧊 寒冷地での窓ガラス選び

- Low-Eトリプルガラス

- 冬の熱損失を抑える効果が高く、断熱性能を大幅に向上させます。

- ガス封入タイプ(アルゴンガス、クリプトンガス)を選ぶことで、さらに性能を強化できます。

🌞 温暖地での日射遮蔽対策

- Low-Eペアガラス(日射遮蔽タイプ)

- 日射を反射し、室内温度の上昇を抑える効果があります。

- 特に南向きの窓に使用することで、夏の冷房負荷を削減します。

- 内窓設置(インナーサッシ)

- 既存の窓に内窓を追加することで、断熱性を強化できます。

- 特にリフォームやリノベーション時にも簡単に導入可能です。

🏝️ 高温多湿地域(8地域)での窓ガラス選び

- 遮熱ガラス(Low-Eガラス、反射ガラス)

- 日射を反射し、室内温度の上昇を防ぎます。

- UVカット機能も備え、家具や床の色あせ防止にも役立ちます。

- 通風・換気機能を持つ窓

- ルーバー窓やスリット窓を活用し、風通しを良くすることで湿気対策にもなります。

💡 ポイント

- 地域ごとの省エネ基準に対応するためには、断熱材や窓ガラスの選定、設備機器の仕様を適切に選ぶことが重要です。

- 日射対策や通風設計を工夫することで、エネルギー効率を高めつつ快適な住環境を実現できます。

- 設計者としては、施主のニーズや住宅の用途に合わせて、最適な対応策を提案することが求められます!

地域ごとの気候特性を活かした設計の工夫

日本各地の気候は大きく異なるため、地域ごとの特性に合わせた住宅設計が重要です。

特に、寒冷地・温暖地・高温多湿地域では、それぞれ異なる省エネ対策を取り入れることで、快適な住環境を実現できます!😊

❄️ 寒冷地(1〜3地域):冬の寒さを和らげる工夫

💡 1. 高断熱・高気密設計

- 断熱材の厚みを増加させ、熱が逃げにくい構造にします。

- 発泡ウレタン断熱(吹付断熱) や 高性能グラスウール を活用します。

- 断熱サッシ(Low-Eトリプルガラス) を使用し、窓からの熱損失を抑制します。

🔥 2. 床暖房や蓄熱式暖房の導入

- 床暖房システム は、足元から暖めることで部屋全体を均一に保温します。

- 蓄熱暖房 では、夜間の安価な電力を活用して、昼間でも室温を安定化できます。

🧊 3. 玄関・窓周りの冷気対策

- 二重玄関(風除室)の設置 により、外気が直接室内に入らないようにする工夫を取り入れます。

- 内窓の設置(インナーサッシ) で、既存窓の断熱性能を向上させます。

🌞 温暖地(4〜6地域):夏の暑さを軽減する工夫

🌬️ 1. 自然通風を活かした設計

- 南北に窓を配置 し、風の通り道を確保することでエアコン使用量を削減します。

- 高窓や通風口を設けることで、熱がこもらない設計を実現します。

🪟 2. 日射遮蔽対策

- 庇(ひさし)や外付けブラインドを活用 し、夏の強い日差しを遮りつつ、冬は日光を取り込む工夫をします。

- 植栽(落葉樹)の活用 で、季節に応じた日射コントロールが可能です。

💧 3. 高湿度対策(カビ・結露防止)

- 通風設計を工夫 し、湿気がこもらないように配慮します。

- 調湿建材(珪藻土、調湿クロス) を使用することで、室内の湿度を自然に調整できます。

🏝️ 高温多湿地域(8地域):沖縄・南西諸島の省エネ対策

🌡️ 1. 通風・遮熱を意識した設計

- 大きな開口部を設けて自然換気を促進し、エアコン使用を抑える設計にします。

- 通風口や高窓を配置することで、上昇した熱を効率よく排出します。

☀️ 2. 強い日射に対応する遮蔽設備

- 庇やバルコニー、グリーンカーテンを活用し、直射日光を室内に入れない工夫を行います。

- 屋根や外壁に遮熱塗料を使用し、建物内部への熱侵入を防ぎます。

💦 3. 高湿度・台風対策

- 防湿シートや調湿建材を使用し、結露やカビの発生を防ぎます。

- 台風対策として、雨戸や強化ガラスを使用し、風雨に強い設計を心がけます。

🔗 関連記事

- 2025年4月施行!省エネ法改正のポイントと確認申請の新しい流れ

地域別の省エネ基準に対応するための新しい確認申請方法を解説! - 2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント

増築時にも活用できる、地域特性を考慮した省エネ対策を紹介しています!

💡 ポイント

- 寒冷地では、断熱・暖房効率を高めることが快適な住環境を実現する鍵となります。

- 温暖地では、通風設計や日射遮蔽を工夫し、エネルギー効率を高めることが重要です。

- 高温多湿地域(8地域)では、通風・遮熱・防湿対策をバランスよく取り入れることがポイントです!

実践編:地域別の省エネ計算と適合判定の手順

地域ごとの省エネ基準に適合するためには、正確な省エネ計算を行い、建築確認申請時に適合判定をクリアすることが必要です。

ここでは、実際の設計・施工プロセスにおいて、具体的にどのように省エネ計算を行えばよいかを解説します!😊

🧮 1. 設計段階から省エネ計算を組み込む手順

💡 初期プランニングの段階で省エネ性能を考慮する

- 設計初期から、省エネ基準に適合する仕様を検討します。

- 断熱材の選定や窓の配置、設備機器の仕様などを省エネ計算の結果に基づいて決定します。

🛠️ 具体的な手順

- 建物の基本データを整理

- 延べ床面積、階数、方位、建材仕様などの入力データを準備します。

- 省エネ計算ソフトを活用して数値を算出

- UA値(外皮平均熱貫流率)、ηAC値(日射取得率)、BEI(一次エネルギー消費量)を計算します。

- 計算結果を基に、設計図書や仕様書を調整

- 基準を満たしていない場合は、断熱材の見直しや設備機器のグレードアップを検討します。

💻 2. 計算ソフトを使った具体的な手順

🧭 計算ソフトを使った具体的な手順

- 建物の仕様を入力(壁や窓、設備機器の性能など)

- 計算機能を実行し、UA値・ηAC値・BEI値を算出

- 基準値と比較し、適合していない場合は設計を見直し

- 適合した場合は、計算結果をPDFやエクセル形式で出力し、申請資料に活用します。

📄 3. 計算結果を活かした申請書類や住宅性能評価の取得方法

💡 住宅性能評価(BELS評価や長期優良住宅認定)を取得するメリット

- BELS評価:

- ★3以上を取得すると、住宅ローン優遇や補助金の対象となります。

- 物件広告でも「高性能住宅」としてPRしやすく、資産価値が高まりやすいです。

- 長期優良住宅認定:

- 資産価値を守るだけでなく、税制優遇や固定資産税の減免措置が受けられる場合があります。

🧾 申請書類作成のポイント

- 省エネ計算結果報告書を提出することで、設計段階での省エネ対応を証明できます。

- 計算ソフトから出力したデータ(UA値・ηAC値・BEI値)をそのまま申請書類に添付することで、提出書類作成の効率化が図れます。

- 設計図書や仕様書には、具体的な省エネ対策や使用する建材・設備の詳細を明記します。

🔗 関連記事

- 2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント

増築時にも省エネ計算が求められるケースを解説。資産価値を維持するための手法を学べます! - 2025年の省エネ法改正で始まる住宅の省エネ適判まとめ(現場目線の解説付き)

住宅設計時に省エネ計算を効果的に活用するための具体的な方法を紹介しています!

💡 ポイント

- 省エネ計算ソフトを使うことで、計算作業を効率化し、正確な数値を算出可能です。

- 計算結果を基に、設計段階から施主に「省エネ住宅としての資産価値」を具体的に示すことができます。

- 申請書類の整備も計算ソフトを活用することで簡単に行え、建築確認申請や補助金申請時の手間を減らせます!

💡 まとめ:省エネ法対応で住宅の資産価値を維持・向上しよう!

住宅の資産価値を守るためには、建築物省エネ法に対応し、正確な省エネ計算を行うことが重要です。

特に、設計者としては、住宅オーナーにとっての長期的なメリットを最大限に引き出す提案が求められます!😊

✅ この記事のポイントおさらい

住宅の資産価値を守るために省エネ法が重要な理由

- 住宅の資産価値が下がるリスク(老朽化、エネルギー効率の低下、法規制不適合など)を防ぐことができます。

- 省エネ基準に適合した住宅は、売却時や賃貸時にも有利に働きます。

- 光熱費の削減や、住み心地の向上といった実際の生活面でもメリットがあります。

建築物省エネ法と住宅資産価値の関係

- BELS評価や長期優良住宅認定を取得することで、住宅の市場価値が高まりやすくなります。

- 省エネ法に対応していることで、住宅ローンの金利優遇や、自治体の補助金制度の対象になりやすくなります。

- 資産価値が高い住宅は、将来的な価値の下落を防ぎ、安定した資産運用が可能です。

省エネ計算の基礎知識と住宅資産価値への影響

- UA値やBEI値を通じて、住宅の断熱性能やエネルギー効率を数値化できます。

- 省エネ計算を正確に行うことで、補助金や優遇制度の活用が可能になります。

- 計算結果を基に、住宅の光熱費削減効果や市場価値の高さを具体的にアピールできます。

地域ごとの気候特性を活かした設計の工夫

- 寒冷地(1〜3地域):高断熱・高気密、蓄熱暖房、二重玄関で冬の寒さに対応。

- 温暖地(4〜6地域):自然通風、日射遮蔽、調湿建材を活用して快適な住環境を実現。

- 高温多湿地域(8地域):通風・遮熱・防湿対策をバランスよく取り入れ、台風対策も万全に。

省エネ計算の実践方法と適合判定の手順

- 設計段階から省エネ計算を組み込み、効率よく適合判定をクリアすることが重要です。

- 省エネ計算ソフトを活用することで、計算作業を効率化し、正確な数値を取得可能です。

- BELS評価や長期優良住宅認定を取得することで、住宅の資産価値を高めることができます。

🌟 省エネ法対応で得られる具体的なメリット

💰 金銭的メリット

- 補助金や税制優遇制度の活用

- ZEH支援制度や住宅ローン金利の優遇(フラット35など)を活用することで、実際のコスト削減が期待できます。

- 売却時の資産価値向上

- 省エネ性能が高い住宅は、「次世代対応住宅」として高値で売却しやすくなります。

🏠 住み心地やエネルギー効率の向上

- 断熱性が高い住宅は、夏涼しく冬暖かい快適な住環境を実現できます。

- 光熱費の削減効果も大きく、日々の生活コストを抑えることが可能です。

🔗 関連記事

- 2025年4月施行!省エネ法改正のポイントと確認申請の新しい流れ

最新の省エネ法改正情報を確認して、資産価値を守る具体的な方法を学びましょう! - 2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント

増築やリフォーム時にも活用できる、地域特性を考慮した省エネ対策を紹介しています! - 平屋で200㎡以下の建物は省エネ適判が省略される2025年省エネ法改正(住宅・非住宅共通)

小規模建物の場合は省エネ適判が不要なケースも!申請時の手間を減らせます。 - 2025年の省エネ法改正で始まる住宅の省エネ適判まとめ(現場目線の解説付き)

省エネ適判が必要な住宅と不要な住宅で、利用できる補助金が異なるケースもあります!

もし、省エネ計算が難しい… と感じる場合や、

「もっと効率的に設計業務を進めたい!」 という方は、ぜひ私たちにご相談ください!

📩 省エネ計算のご依頼・お問い合わせはこちらから