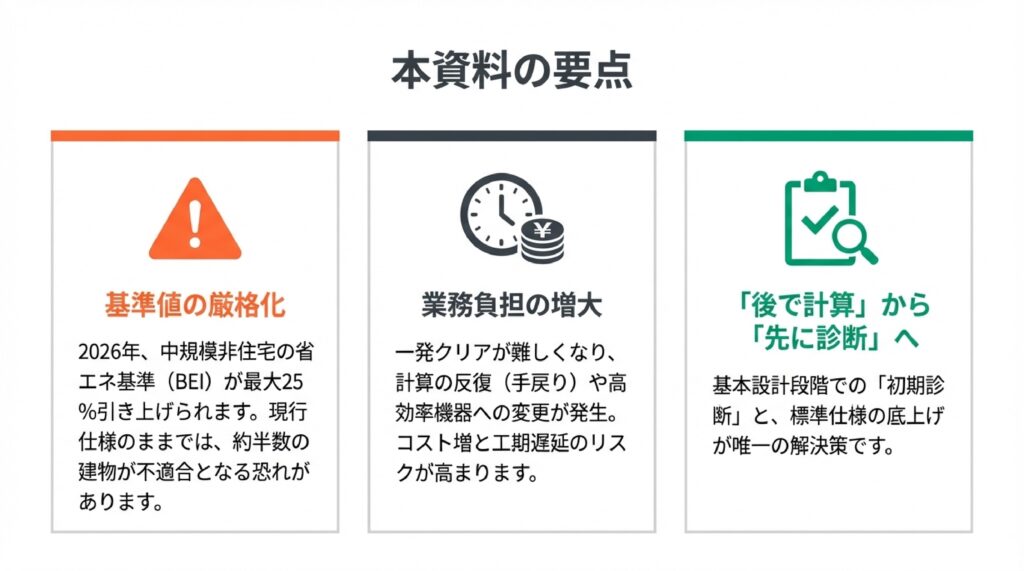

2026年の改正で省エネ基準が大幅に引き上がります。

現行の標準仕様のままでは新基準をクリアできない建物が増える見込みで、性能アップが必須になってきます。

計算が1回でクリアする可能性が低くなるため、クリアするための検討の時間も必要になります。

建物の用途によっては、試算の回数も増え、計算にかかる時間だけでなく、外注の計算費用が高くなる可能性もあります。

だからこそ、早めの計算着手と、これまで自分が手がけた物件の性能を確認しておくことが重要です。

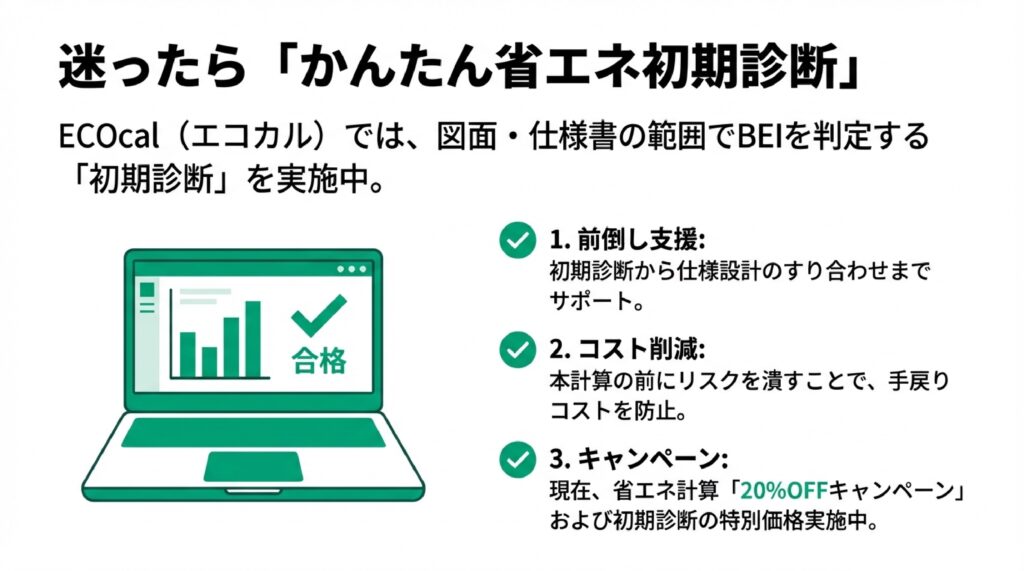

特別価格でかんたん省エネ初期診断

(図面・仕様書の範囲での初期判定)実施中!

迷ったときは早めにご相談ください。

初期診断から仕様設計のすり合わせまで、前倒しで支援します。

\ かんたん省エネ初期診断&通常計算の⋯ /

この記事でわかること

この記事では、2026年の省エネ法改正により設計実務にどんな影響が出るのか、そして未達リスクを下げるために今すぐ取るべき手順を、下記の内容をもとにわかりやすく整理します。

- 2026年省エネ法改正の要点

- 設計現場への影響と主要リスク

- 未達を避けるための設計戦略

- いますぐ着手すべきチェックリスト

省エネ方改正の背景と位置づけ

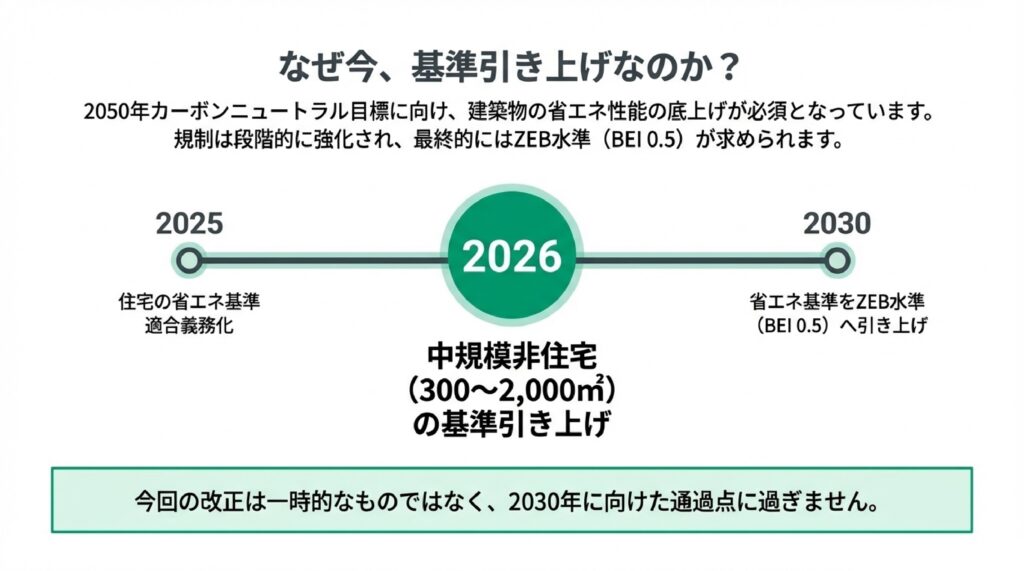

今回の省エネ法の改正がなぜ行われるのかというと、建築分野に求められるエネルギー合理化の要請が強まり、非化石エネルギーの活用や需要最適化とあわせて、建築物の省エネ性能の底上げが求められています。

- 2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けた基準強化の流れ

- 建築分野におけるエネルギー消費削減と非化石エネルギー活用の加速

- 中規模非住宅(目安:300〜2,000㎡)を中心とした適合要件の底上げ

この動きは段階的に、中規模建築物、小規模建築物にまで広がっていき、2030年には現在のZEBで設定されているBEI0.5まで引き上げられます。

住宅についても2025年の省エネ基準適合義務化を経て、最終的にはZEH水準までの省エネ基準の引き上げが予定されています。

今や建築士の間で知らない人はいない、省エネ法ですが、情報収集がままならず、日々の業務の中で自分の建物が省エネ法に該当していることを見落として、確認申請下付直前に慌てて省エネ計算に取り掛かる、外注を探すといった動きが見受けられます。

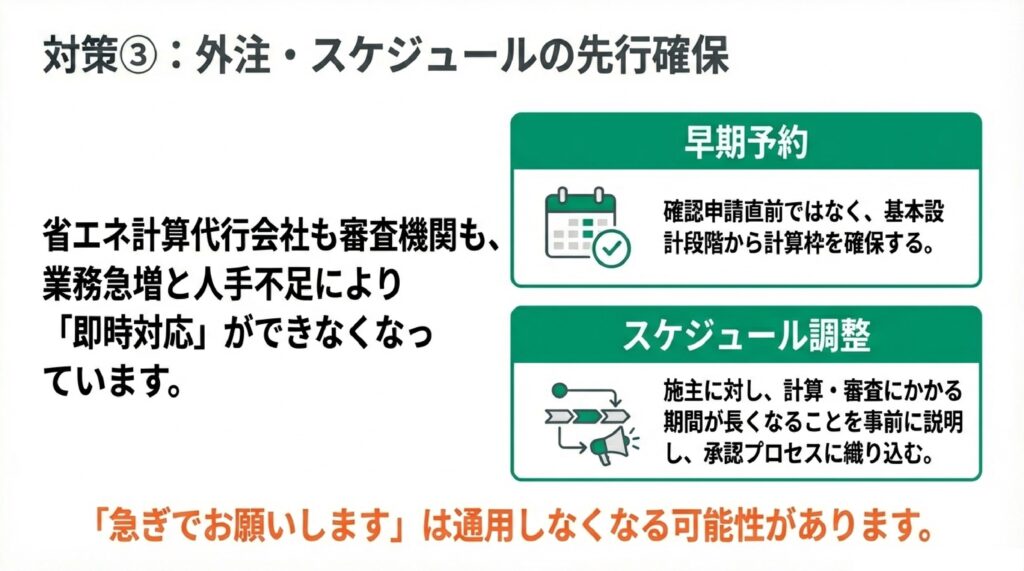

省エネ計算の代行会社も省エネ計算を審査する審査機関も人手不足や急激な業務増加で大至急の対応ができなくなっています。

お店のオープンや工事業者の手待ち、計算費用や審査手数料など施主の負担増で信用を失わないように、常日頃からこまめに情報収集をしたり、信頼できて気軽に相談できる代行会社を見つけておくことが大事になってきます。

2026年の省エネ方改正では何が変わるのか

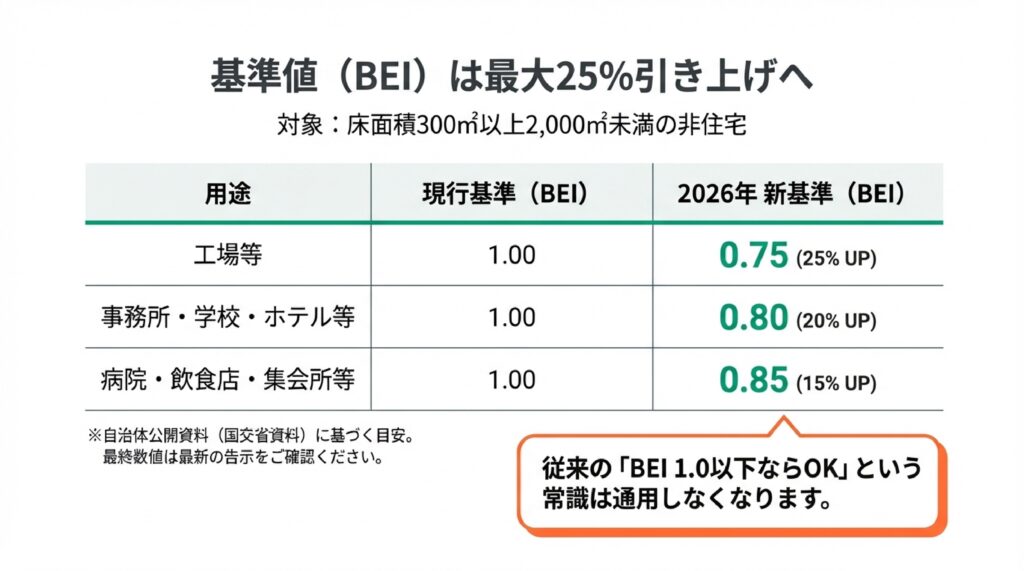

2026年の法改正では中規模建築物、つまり300㎡以上、2,000㎡未満の非住宅において省エネ基準が引き上げられます。

用途によって上がる基準が異なりますが、現状BEI1.0以下とされている基準値がBEI0.75〜0.85以下まで下がります。

省エネ性能を最大で約25%向上させる必要があり、省エネ適判や確認申請のハードルが上がります。

ご自身が設計されている建物は今BEIいくつで省エネ適判を通されていますか?

過去の建物はどうでしたか?

特別価格でかんたん省エネ初期診断

(図面・仕様書の範囲での初期判定)実施中!

迷ったときは早めにご相談ください。

初期診断から仕様設計のすり合わせまで、前倒しで支援します。

\ かんたん省エネ初期診断&通常計算の⋯ /

用途別の改正後BEI基準(中規模非住宅)

対象は床面積300㎡以上2,000㎡未満の非住宅です。

| 用途 | 現行BEI基準値 | 改正後BEI基準値 |

|---|---|---|

| 工場等 | 1.00 | 0.75 |

| 事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 | 1.00 | 0.80 |

| 病院等・飲食店等・集会所等 | 1.00 | 0.85 |

脚注:上記は自治体公開資料(国土交通省資料に基づく整理)を参考にした目安です。最終的な数値は最新の告示・審査機関資料で必ずご確認ください。

設計現場へのインパクト

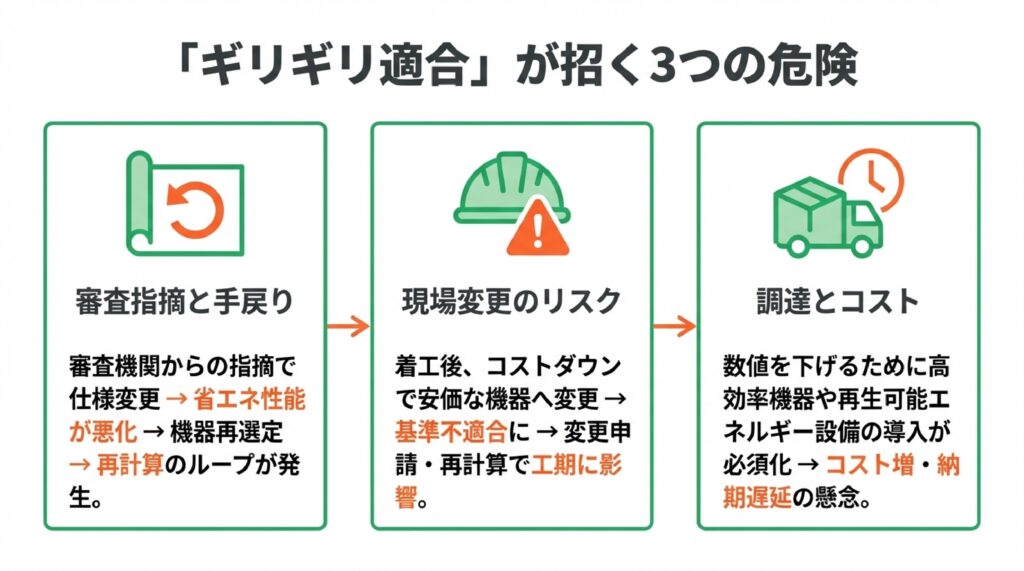

2026年の法改正が及ぼす影響は以下のものが考えられます。

- 省エネ計算の反復回数の増加

- 省エネ計算にかかる時間の増加

- 外注計算費の増加

- 高効率機器の調達難やコスト増

- 適合ギリギリ設計による差し戻しリスク

1度計算しただけではクリアすることが難しくなり、数値(BEI)を下げるための検討が必ずと言っていいほど必要になります。

そのため、省エネ計算にかかる時間も、コストも増加し、更には高効率の機器の導入や太陽光など再エネ機器への投資も検討しなければならない可能性が高まります。

また、省エネ基準ギリギリでクリアしている物件のリスクとしては、審査機関への提出後の質疑での指摘により、変更した内容が省エネ性能を落としてしまい、機器の選定や計算の再検討の可能性が高まります。

仮に確認申請はそれで通っても、着工後の現場で起きる安価な機器への変更等で、省エネ性能が悪化し、変更申請の際の再計算や省エネ性能を改善するための検討に時間とコストを大きく割いてしまう可能性も高まります。

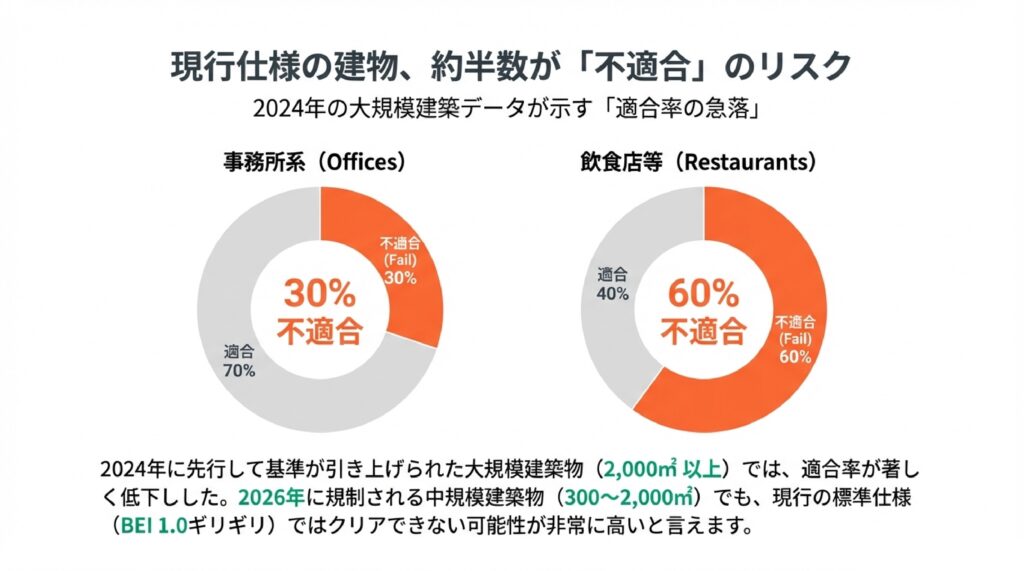

現行の半分以上の建物が基準不適合になる可能性がある

2024年に先行して省エネ基準が引き上げられた2,000㎡以上の大規模建築物では、適合率が4割〜9割程度であり、事務所系は7割程度、飲食店等に至っては4割程度とかなり低く半分以上が省エネ性能の向上が必要となりました。

2026年の法改正以降はデザインや省エネ性能に建築コストを両立させたプランニングが求められてきます。

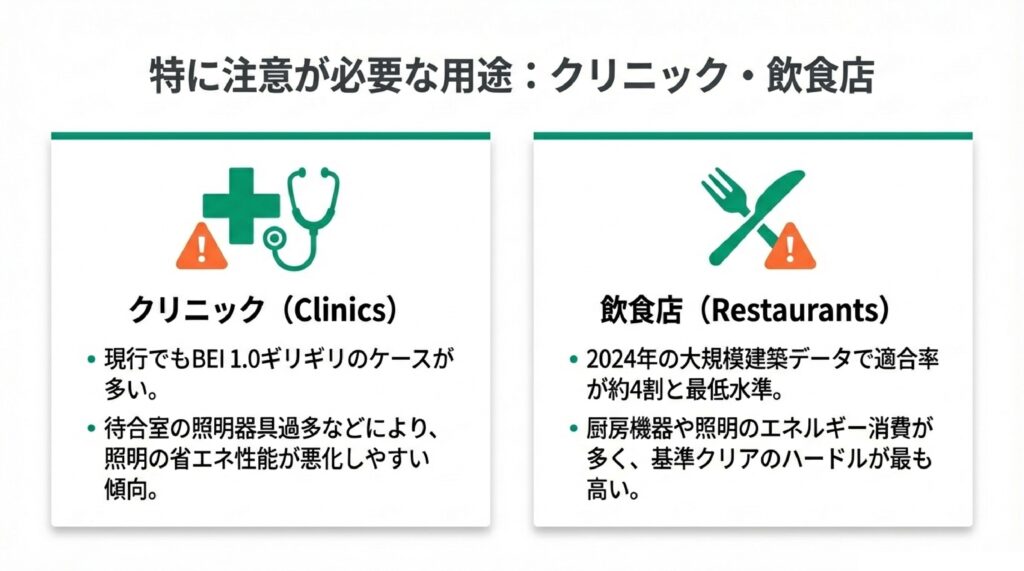

クリニックなどは現行のBEI1.0のクリアもギリギリの建物が多いため更に注意が必要になります。

待合の照明器具が多すぎるなど、照明関係の数値が悪くなっている傾向が見受けられます。

特別価格でかんたん省エネ初期診断

(図面・仕様書の範囲での初期判定)実施中!

迷ったときは早めにご相談ください。

初期診断から仕様設計のすり合わせまで、前倒しで支援します。

\ かんたん省エネ初期診断&通常計算の⋯ /

未達リスクを下げる設計戦略

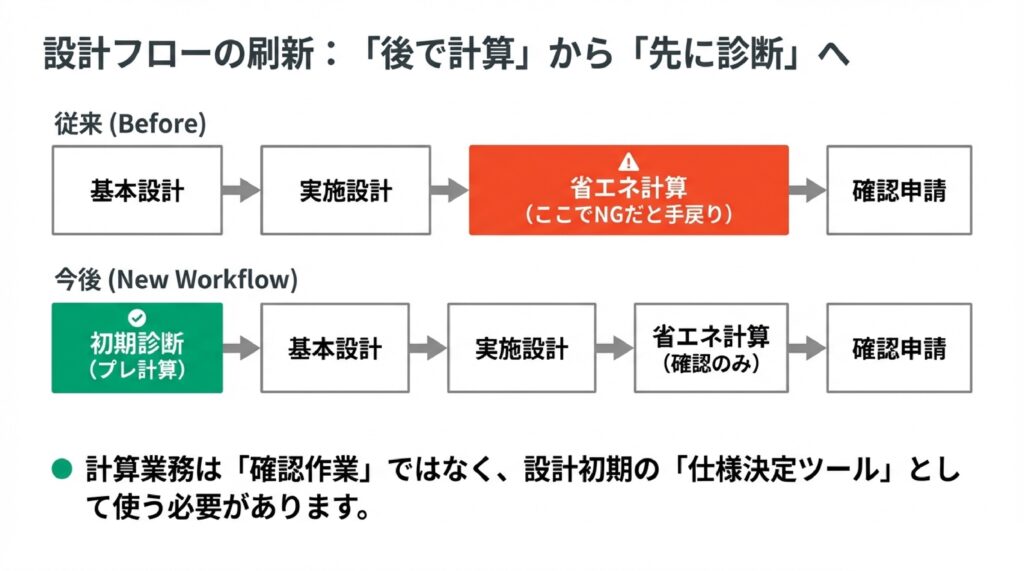

着手が早いほど、仕様調整の自由度が高まり、外注や審査の混雑リスクを避けやすくなります。

まずは現況把握と体制確保から進めます。

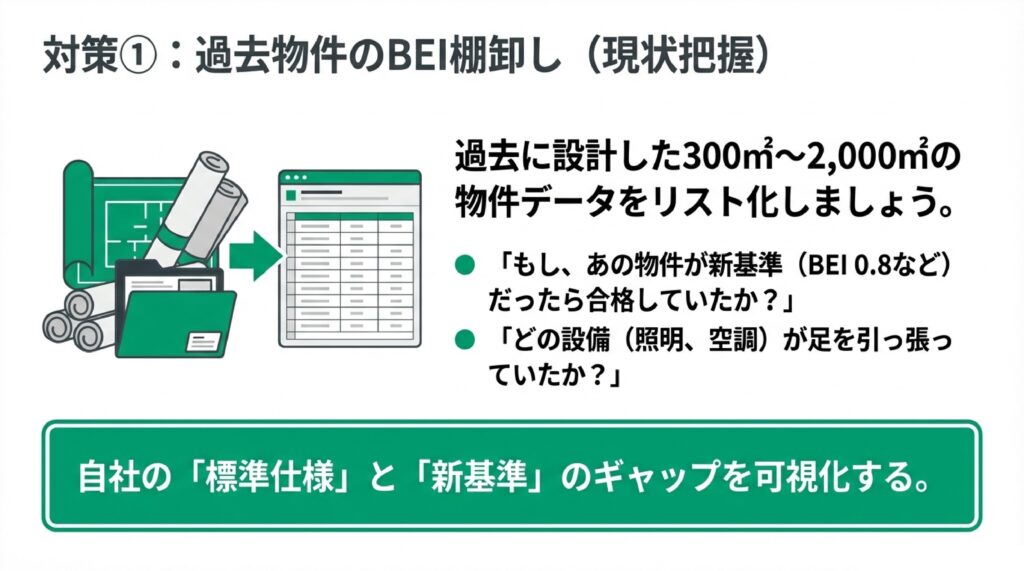

- 既存案件のBEIの確認

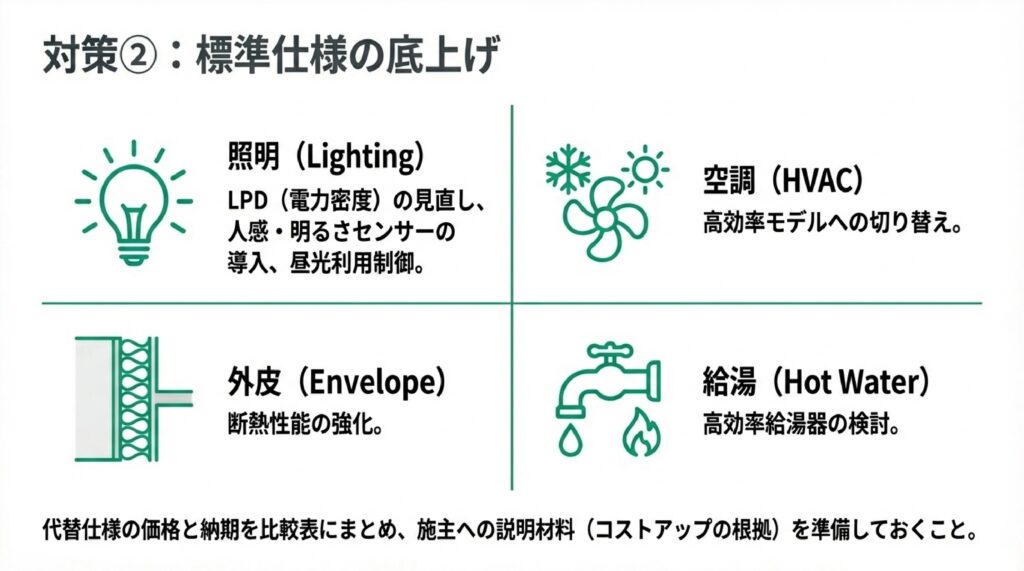

- 設計標準仕様の棚卸(外皮・空調・換気・照明・給湯の現行値把握)

- 外注のスケジュールの先行確保(計算業務の繁忙分散のための予約)

- 前倒しスケジュールの策定(施主説明・承認プロセスの織込み)

- コスト・納期影響の概算把握(代替仕様と価格・納期の比較表準備)

過去に設計した300㎡以上2,000㎡未満の建物がどれくらいの省エネ性能を持っているかリスト化しておくと、傾向や対策が見えやすくなります。

これから計算を行う建物もできるだけ早い段階で一度計算して、少しずつ最終形に持っていくというやり方も有効だと思われます。

省エネ計算にも審査にも時間がかかる上に、基準値のクリアも難しくなるという事態が待ち受けています。

早め早めの対策がお施主様への安心や信頼につながっていきます。

特別価格でかんたん省エネ初期診断

(図面・仕様書の範囲での初期判定)実施中!

迷ったときは早めにご相談ください。

初期診断から仕様設計のすり合わせまで、前倒しで支援します。

\ かんたん省エネ初期診断&通常計算の⋯ /

まとめ——「早めの計算」と「棚卸」が最大の防御策

新基準では従来仕様のままでは通りづらく、計算の反復とコスト上振れを前提にした進め方が必要になります。

省エネ計算やその検討は基本設計の早い段階で行うのがポイントです。

現状を早く可視化し、前倒しで手を打てば、未達リスクは確実に下げられます。

- 過去案件のBEI棚卸(300〜2,000㎡を優先)

- 設計中案件のプレ計算の実施(初回で現状把握)

- 外注・審査スロットの先行確保

- 標準仕様の底上げ(外皮・空調・換気・照明・給湯)

- 照明計画の見直し(LPD・センサー・昼光利用)

- 注意用途(クリニック等)の優先確認

- 前倒しスケジュールと施主説明の準備

- ギリギリ適合設計による差し戻し

- 質疑・設計変更でのBEI悪化

- 着工後の機器代替による再計算・やり直し

- 納期・コストの想定外増

- 進行中または過去の物件で「お試し計算」を先にやってみる

- 個別相談での要件・納期・コストの初期見立て

- 必要資料の確認

- 設計の標準仕様を少しアップする案を社内で決める

- スケジュールに「省エネ計算の締め切り」を入れる

特別価格でかんたん省エネ初期診断

(図面・仕様書の範囲での初期判定)実施中!

迷ったときは早めにご相談ください。

初期診断から仕様設計のすり合わせまで、前倒しで支援します。

\ かんたん省エネ初期診断&通常計算の⋯ /