省エネ計算をもっと知りたいあなたに– category –

-

省エネ計算を怠るとどうなる?申請が通らないケースとその対策を徹底解説!

「省エネ計算って、やらないとどうなるの?」「申請が通らない原因って具体的に何?」 そんな疑問をお持ちの設計者や住宅オーナーの皆さん、必見です!🚧✨ 建築確認申請において、省エネ計算は必須のプロセスです。しかし、計算を怠ったりミスをしたりす... -

戸建て住宅の省エネ基準を徹底解説!地域ごとの基準と対応策をわかりやすく解説

「戸建て住宅の省エネ基準って、地域ごとに違うの?」「寒冷地や温暖地で、具体的にどんな対応が必要なの?」 そんな疑問をお持ちの設計者や住宅オーナーの皆さん、必見です!🏠✨ 日本の省エネ基準は、全国一律ではなく、地域の気候特性に合わせて設定さ... -

住宅の資産価値を守る!建築物省エネ法と省エネ計算の基礎知識を徹底解説

「住宅の資産価値に省エネ計算って関係あるの?」「建築物省エネ法や省エネ計算って、具体的にどう役立つの?」 そんなお悩みをお持ちの設計者や住宅オーナーの皆さん、必見です!🚀 建築物省エネ法は、住宅のエネルギー消費性能を高めるための法律です。... -

設計者なら知っておきたい!建築物省エネ法対応の省エネ計算の基礎知識と実践方法

「建築物省エネ法に対応した省エネ計算って、何から始めればいいんだろう?🤔」「設計者として、法的要件を満たすための計算方法が分からない…💦」 そんなお悩みを持つ設計者の方、必見です!🚀 建築物省エネ法は、省エネ性能の高い建物を実現するための法... -

2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント

2025年4月、省エネ法が改正され、10㎡以上の増築 にも省エネ基準適合が義務化されます。これまで、増改築を行う際は「建物全体」での省エネ基準適合が求められていましたが、改正後は「増築部分のみ」が対象となります。 この変更により、設計や施工の負担... -

2025年4月施行!省エネ法改正のポイントと確認申請の新しい流れ

2025年4月から「建築物省エネ法」が改正され、建築確認や省エネ適判の手続きが大きく変わります。 この改正は、建築物の省エネ性能を向上させるだけでなく、審査手続きをより合理化し、スムーズに進めることを目的としています。 しかし、改正された法律の... -

ZEBを標準入力法で計算する理由(省エネ適判はモデル建物法で計算)

「ZEBを標準入力法で計算しているのに、なぜわざわざ省エネ適判をモデル建物法で計算するの?」といったお問合せをよくいただきます。 省エネ適判を行う時にモデル建物法で計算を行う理由はこちらの記事で解説していますので、ご覧ください。 省エネ適判だ... -

省エネ適判をモデル建物法で計算する理由

「計算方法が2つあるけど省エネ適判はどっちでするの?」といったお問合せをよくいただきます。 それぞれの計算方法の特徴から目的に合わせて使い分けられるものですが、省エネ適判ではほとんどの場合でモデル建物法を使って計算を行います。 その理由は簡... -

建物の省エネ計算の対象設備を徹底解説

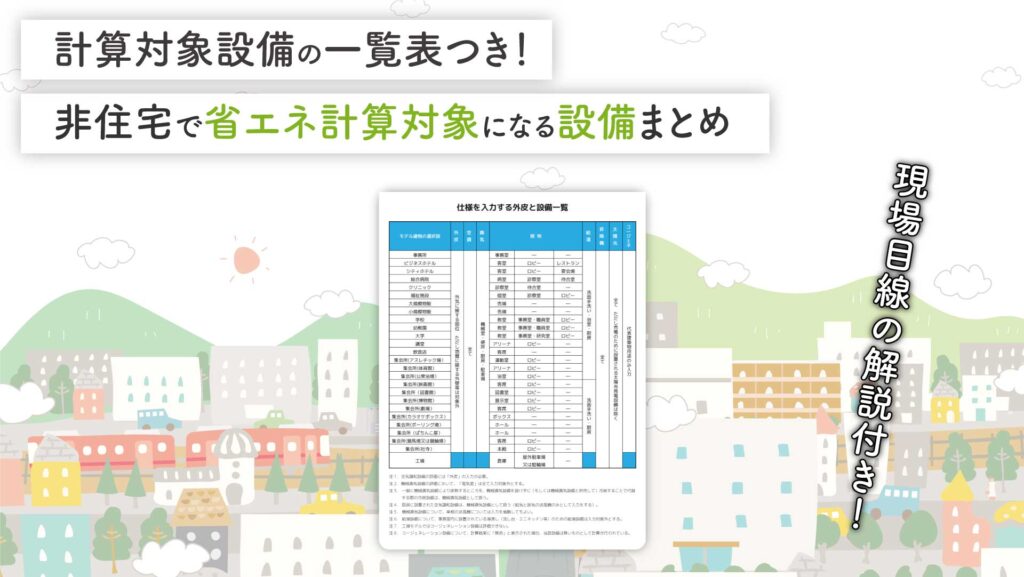

省エネ計算を行う際に、住宅と非住宅とでは計算方法や評価対象が全く異なります。 ざっくりというと、住宅は断熱性能と一次エネルギー消費量の両方を評価・計算するのに対して非住宅は一次エネルギー消費量のみの計算で良いとされています。 住宅には断熱... -

省エネ計算の対象設備まとめ【一覧表つき】

省エネ計算を行う際に、住宅と非住宅とでは計算方法や評価対象が全く異なります。 ざっくりというと、住宅は断熱性能と一次エネルギー消費量の両方を評価・計算するのに対して非住宅は一次エネルギー消費量だけで良いとされています。 なので住宅には断熱...